|

Nel prossimo numero di Tema Magazine, il nostro servizio sulla Basilica della Madonna delle Grazie. Nel prossimo numero di Tema Magazine, il nostro servizio sulla Basilica della Madonna delle Grazie.

C'è un legame molto forte che unisce Benevento alla sua "Madonna" ed alla Madanna delle Grazie sono legati anche tanti importanti momenti della nostra storia.

Ed è per questo che siamo andati a trovare Padre Davide Panella pregandolo di aiutarci a ricostruire anche un po' della storia di questa Basilica, emblema e simbolo della città e dell'intero Sannio.

Padre Davide Panella, vicario della Provincia dei Frati Minori del Sannio - Irpinia, ci riceve con grande cordialità e ci accompagna nella visita dei luoghi, fornendoci materiali fotografici e documentali.

E ha voluto anche onorarci di un suo articolo vero e proprio, in cui ci parla della Chiesa di San Lorenzo, risalente all'VIII secolo e di come sia diventata nel corso dei secoli "Maria SS.ma delle Grazie", ma anche "Chiesa di San Rocco".

Quella Chiesa ora non esiste più, la guerra ha dato il colpo finale e quella di oggi è la Basilica la cui costruzione è iniziata nel 1893 ed il convento ricostruito dopo i terribili bombardamenti del 1943.

Ma non si è persa memoria di quanta importanza ha avuto nella storia cittadina questa Chiesa di San Lorenzo e di come abbia ospitato l'immagine della Madonna che Santa Artelaide aveva portato con sé nella sua fuga dall'Oriente, diventando così un punto di riferimento assoluto per l'intera città.

Grazie dunque a Padre Davide che ci aiuta a costruire un altro importatnte tassello sulla storia della nostra splendida città, ricca di tradizioni e sentimenti antichissimi.

E un pensiero va alla nostra Madonna delle Grazie, Principale Celeste Patrona del Sannio che le ha sempre decidato tanta sincera devozione.

Riceviamo, dunque, e pubblichiamo ben volentieri :

Davide Fernando Panella

"San Lorenzo, Maria SS.ma delle Grazie, ma anche san Rocco"

Sono i titoli, che una chiesa di Benevento ha avuto nella sua storia.

Purtroppo oggi non esiste più, e se ne parliamo vuol dire che non è un lavoro inutile, ma un atto dovuto per quello che ha rappresentato per i nostri antenati.

La sua memoria può illuminare la storia beneventana in quanto fa riferimento ad eventi importanti e a personaggi illustri del nostro passato, ma soprattutto perché contribuisce a conoscere meglio in nostro presente, perché, come vedremo, questa chiesa si relaziona al grande Tempio della Madonna delle Grazie, cuore della pietà sannita verso la Beata Vergine Maria.

Con fondata probabilità, una chiesa con il titolo di “San Lorenzo” esisteva già nel secolo VIII.

Era situata fuori la “Porta san Lorenzo”, che viene ricordata nel solenne atto di donazione fatto dal principe Arechi al monastero di Santa Sofia nel 774.

L’importanza di questa chiesa si ricava dal fatto che era retta dall’arcidiacono della Cattedrale.

Nel 1157 passò in possesso dei Benedettini, come si evince da una bolla dall’arcivescovo Enrico, in cui si dice: “Concediamo, diamo la Chiesa di S. Lorenzo con tutti i suoi possedimenti, posta presso le mura di questa città di Benevento, edificata al lato della riva del fiume Calore”.

Ai monaci Benedettini, che avevano edificato vicino ad essa un monastero e che ufficiarono per un tempo non precisato il sacro luogo, subentrarono le consorelle benedettine.

La sorte della chiesa e del monastero attraversò, dopo l’abbandono delle monache benedettine, un periodo di solitudine e di deserto.

Solo dopo il 1302, con l’arrivo delle monache Clarisse, il luogo riprese l’antica funzionalità.

Ma, come era accaduto per le Benedettine, anche le Clarisse abbandonarono questo luogo solitario per paura di soldatesche nemiche e furono accolte nelle mura della città intorno al 1427.

Le vicende di questa chiesa più precise e documentate iniziano con l’arrivo dei Frati minori Osservanti nel 1471.

La sua notorietà, con ogni probabilità, si deve al fatto che in essa vi fu trasportata un’antica icona della Beata Vergine Maria che prima si trovava nell’antica chiesetta di Santa Artelaide.

La devozione alla Madonna, sotto la spinta dei Frati, aumentò tanto che fu voluta una nuova statua, che fu realizzata nella prima metà del XVI secolo.

L’opera dell’artista Giovanni Meriliano da Nola (1476/78 - 1553) è quella che ammiriamo ancora oggi.

Il suo meraviglioso splendore si deduce non solo per essere un capolavoro di arte ma anche di teologia.

Il riconoscimento artistico dato all’opera da parte degli studiosi (altissima dignità d’arte, diceva Mario Rotili) incontra sempre il favore popolare, espresso semplicemente con l’esclamazione: Quanto è bella!

Dal punto di vista teologico, la statua è un vero trattato mariologico, in quanto presenta diversi caratteri e peculiarità relative alla Beata Vergine Maria.

Rappresenta innanzitutto la Theothòkos, cioè la Madre di Dio.

La statua è la rappresentazione della divina maternità: Maria è la Madre di quel Figlio, che benedicendo con la mano destra (alla maniera latina, cioè con pollice, indice e medio) indica chiaramente la sua dimensione divina.

Un riferimento biblico:” diede alla luce il suo figlio primogenito” (Lc 2, 6).

Il secondo aspetto è l’Odighitrìa, cioè colei che indica la via.

La mano destra della Madonna, infatti, è verso la direzione del figlio, come a dire è lui la via, secondo le parole di Gesù stesso – Io sono la via, la verità e la vita-(Gv 14,5)- e le sue – Qualsiasi cosa vi dica, fatela (Gv 2, 4).

In terzo luogo e la Galaktotropohùsa, cioè la nutrice col latte.

Il riferimento alla funzione materna della nutrizione è visibile nel seno scoperto.

In questo segno si possono leggere le parole evangeliche: Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato (Lc 11, 27). Infine, è l’Immacolata, in quanto il Bambino, nascondendo nella mano sinistra una mela (simbolo del peccato originale), indica che Lei ne è immune. Singolarmente, però, questi titoli non esprimono la ricchezza spirituale della Statua.

Infatti, non è solo la Theothòkos, o l’Odighitrìa, perché contiene altri elementi. In senso stretto, non è la Galaktotropohùsa, perché il Bambino è distaccato dal seno.

Non è neppure l’Immacolata, perché questa iconografia si esprime senza il Bambino.

Con tutti questi requisiti, la Statua è propriamente la Kecharitoméne, la Piena di Grazia, la Tutta Bella.

La parte più nota e gloriosa della storia di questa chiesa coincide con l’arrivo del cardinale Vincenzo Maria Orsini, che prende possesso della Chiesa di Benevento con solenne cerimonia il 30 maggio 1686.

Da questa data e fino al 1729, questa chiesa e la Madonna delle Grazie fu mèta costante di visite dell’Orsini.

Basti ricordare che ogni volta che lasciava la città di Benevento l’ultimo saluto era per la Madonna delle Grazie, e così il suo primo saluto al rientro era per Lei.

Momento importante della chiesa fu la sua consacrazione il 6 aprile 1687, che presentiamo con le parole dell’Orsini riportate nel suo Diario: A’ dì 6 aprile 1687 Domenica. Consegrai solennemente la Chiesa di S. Maria delle Grazie, e di S. Lorenzo de’ P. P. Minori Osservanti di Benevento, e dopo vi cantai la messa Pontificale. Con questa consacrazione la chiesa cambia denominazione e prende il titolo di S. Maria delle Grazie e di San Lorenzo, ma sarà chiamata solamente “S. Maria delle Grazie”.

In effetti, solo qualche volta si trova la doppia dicitura, e solo in tre casi, nel 1689, è chiamata ancora di San Lorenzo.

Dal 1708 , 29 dicembre, viene chiamata anche chiesa di “Nostra Signora delle Grazie”.

L’attenzione per questa chiesa si ricava anche per la consacrazione degli altari: quello di san Francesco da Paola, 17 gennaio 1703; l’altare maggiore di marmo, l’11 febbraio 1703 e un altro altare, il 28 dicembre 1704.

Dopo pochi anni, la chiesa è consacrata di nuovo: A’ dì 23 Agosto 1705. In Domenica. La mattina calai in Città, e nel Convento dei minori osservanti consagrai solennemente, e con canto la Chiesa di S. Maria delle Grazie, altra volta da me consacrata nel 1687 à 6 Aprile, ma poi dissacrata a cagione di essere stata stucchiata. Con essa Chiesa consagrai insieme un altare minore.

Da questa chiesa avevano inizio e terminavano le processioni più solenni di Benevento, che si effettuavano soprattutto in occasione di calamità naturali, come per implorare la pioggia o il sereno, per scongiurare la peste.

Merita un’attenzione particolare la processione del 23 aprile 1723, poiché segna il momento più alto della sua storia in quanto vi fu la solenne incoronazione della Madonna delle Grazie e del Bambino con due corone d’oro. Altri avvenimenti importanti sono le visite che l’Orsini, ormai Papa Benedetto XIII, che, per ben due volte, fece alla “sua amatissima chiesa beneventana”.

Nel 1727 venne a visitare la chiesa e la Madonna delle Grazie in tre circostanze: il 2 aprile, giorno dell’arrivo a Benevento; il 10 maggio per celebrare la Messa bassa e il 12 maggio, giorno del suo ritorno a Roma.

Nel 1729, invece, per ben sette volte: il 5 aprile, giorno del suo arrivo a Benevento; il 9 aprile, visita privata; il 23 aprile per celebrare la S. Messa; il 30 aprile per celebrare la” Santa Messa privata” ; il 7 maggio per celebrare la Messa bassa; il14 maggio per celebrare la Messa bassa; e l’ultima, il 23 maggio: Il giorno Sua Santità ad’ ore 21 prima di partire da Benevento, visitò la sua Chiesa Metropolitana, e le Chiese di S. Domenico, e di S. ta Maria delle Grazie, donde intraprese il suo viaggio per Roma.

Nell’Ottocento, altri avvenimenti si sono realizzati in questa chiesa ed altri fanno riferimento ad essa.

Innanzitutto, la decisione di erigere un nuovo Tempio.

Il 18 ottobre 1836, imperversando il colera in Campania, il Consiglio comunale di Benevento, su proposta del marchese Paolo Pacca, deliberò di edificare un nuovo grande tempio votivo alla Vergine delle Grazie, contribuendo alle spese con un’offerta rateale di diecimila ducati.

Il voto venne solennemente pronunciato in Cattedrale, il giorno di Tutti Santi, dal Gonfaloniere della città, Paolo Capobianco, marchese di Carife, dopo la Messa pontificale, celebrata dal cardinale arcivescovo Giambattista Bussi.

Il 26 maggio 1839, alla presenza di una moltitudine di gente la funzione della posa della prima pietra venne eseguita dal delegato apostolico Mons. Gioacchino Pecci (futuro Leone XIII).

Con questa costruzione, inizia l’ultima fase della storia dell’antica chiesa di San Lorenzo.

Nel pomeriggio del 31 ottobre 1849, il pontefice Pio IX, in visita a Benevento, si reca in questa chiesa per vedere da vicino la “meravigliosa statua della Madonna delle Grazie”, alla cui base depone l’anello che porta al dito e assicurando i presenti del suo interessamento per il prosieguo dei lavori del nuovo tempio.

Anche nelle vicende dell’Unità d’Italia, questa chiesa è protagonista di uno spaccato interessante, che presentiamo con le parole del cardinale Carafa nel suo diario.

Il 4 settembre 1860, i Volontari, capitanati dal De Marco sono andati al giorno alla Madonna delle Grazie, dove, cantate le litanie, si è data col Santissimo la benedizione dai Frati.

I frati francescani, che il 4 settembre avevano accolto i Volontari, cambiarono atteggiamento tanto che il 22 dello stesso mese, come afferma la fonte del cardinale Carafa, quando i Volontari, capitanati dal De Marco e compagni si portarono , prima di partire per Paduli alla chiesa della Madonna delle Grazie di Benevento, e mettevano le bandiere sull’altare della Madonna, dove vi era il santissimo, non vi riuscirono di farle benedire dai Religiosi Osservanti.

Dopo quasi sessant’anni, la costruzione del nuovo Tempio è terminata ed è pronto ad accogliere la Beata Vergine delle Grazie.

Il 20 giugno 1893 lascia la sua antica casa per essere accolta in Cattedrale e, il giorno seguente, entra definitivamente nella sua nuova dimora.

Dal 1893, con l’edificazione del nuovo Tempio, l’antica chiesa non fu più funzionale, ma continuava ad essere la memoria di tanti eventi della storia beneventana.

All’inizio del Novecento, la chiesa fu affidata alla cura del Terz’Ordine francescano, che si fregiava del titolo di san Rocco e che aveva la loro sede attigua alla chiesa.

E questo fino al mese di settembre 1943, allorché fu distrutta completamente dai bombardamenti sulla città di Benevento.

Al momento della sua definitiva scomparsa non era conosciuta come la chiesa di san Lorenzo o della Madonna delle Grazie, ma come la chiesa di san Rocco.

Fu una chiesa, carica di storia, in quanto in essa vennero a pregare i sommi pontefici, Benedetto XIII e Pio IX, cardinali, vescovi, re, principi e folle numerose.

Imperversando mali fisici e morali, le generazioni dei secoli passati si recarono in devoti pellegrinaggi ed ottennero grazie.

Quante prediche furono ascoltate in questa chiesa e quanti peccati furono assolti nel tribunale della Penitenza.

Quante volte uscì da questa chiesa, in giorni lieti e tristi, la statua della Vergine delle Grazie per dispensare i suoi celesti favori a tutti quelli che li chiedevano!

Oltre la memoria storica, attualmente cosa ci resta di questa antica e gloriosa chiesa?

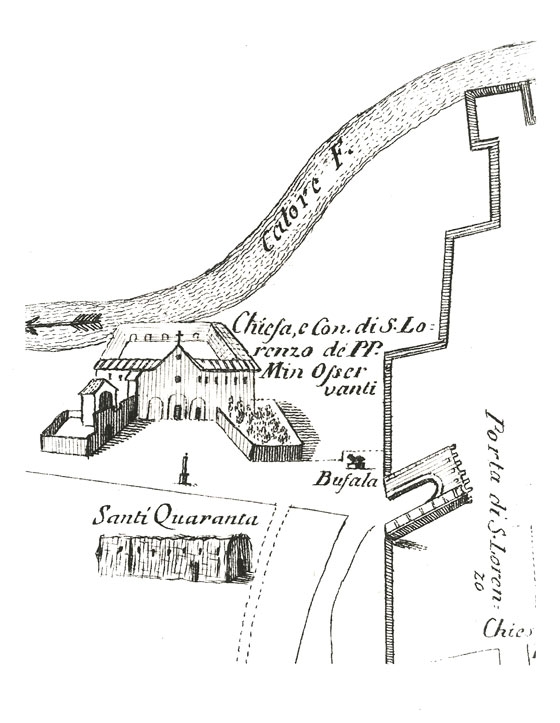

Innanzitutto, essa è riportata nella pianta della pontificia città di Benevento di Liborio Pizzella (1764).

Di essa conosciamo anche il suo interno da un quadro di Achille Vianelli, realizzato nel 1865, che si trova nel Museo Correale di Terranova a Sorrento.

Custodiamo anche alcune foto, come testimonianza della sua distruzione nel 1943.

A questa chiesa, però, fa riferimento un monumento, che meriterebbe più considerazione: è la colonna, che si trova a lato della Basilica, alla cui base si trova questa epigrafe: Arcasio Ricci di Pescia.

Per aver terminato felicemente il suo ufficio di Rettore della città di Benevento come segno del suo amore alla Madre di Dio fece innalzare questa colonna nell’anno del Signore 1630 essendo Consoli: Camillo Bilotta, Diego Capobianco, Marco Pedicini, Girolamo Margiacco, Bartolomeo Oano, Angelo d’Auria, Marco Colella, Scipione Caserta, Girolamo Colle(cancelliere), Tommaso Pastore (Sindaco).

Questa colonna corrisponde in linea retta al centro dell’altare maggiore, dove era collocata la statua della Madonna delle Grazie nell’antica chiesa.

|